友农他走了,第二天我们到殡仪馆看他,只见他在冰棺里笑容满面地躺着。我们纳闷不解何意。他默默地准备了一辈子,蓄满能量,正待在绘画艺术上百尺竿头更进一步,然而就这么匆匆离去,他怎能轻易撒手,一脸释然?我们不理解,作出各种猜测:女儿们说她们是贴着他的脸说了一番宽心话,我说是当发生危险医生抢救时我就一直放声痛哭,直到被架出病房。从这些举动他都能感觉到家人深深的爱恋,所以他很欣慰 。儿子欣早说话了,他说老爸已经找到黄(叶村)爷爷了,他们已经见面了,他这辈子不是很崇拜黄爷爷,满脑子就是黄爷爷这张画得好,那张画得不错吗?是他们见面了而高兴的。是的,儿子讲的一点没错。孩子们从记事起,就知道黄爷爷在他们老爸心目中地位。

我记得,友农最早见到黄叶村的画子,是1964年,在芜湖一家裱画店里。他回来后跟我提起,惊叹不已,连声说:了不得,画得好!他很想见这个人,又不知道住哪里。

1965年,他创作的国画《哺育》受到芜湖市文联的画家张贞一老师欣赏,这年11月,张贞一招其到家指导,并收其为入室弟子。张贞一早年毕业于上海新华艺术专科学校,后来与黄叶村等人并称为安徽画坛五老。不久,芜湖地区美术作品巡回展在南陵弋江镇展出,展厅正前方并排挂着这幅《哺育》和张贞一的一幅大画,但友农却被一幅小画深深吸引住,这幅立轴画了两串飘荡的杨柳,下面是三只嬉戏的家鸭,题款“黄叶村写于镜湖草堂”。他再也按捺不住求师若渴的心情,便请张贞一老师转为介绍,张贞一老师高兴地给他写了信,让他去找黄叶村。他在芜湖新家巷一间小茅屋里找到了黄叶村老师,那间茅屋只有8平方米左右,老师正在门口一方小凳上凑刀制印。友农还记得,老师的门上挂着一幅对联:“一间破草屋,两个无用人。”

得遇名师,是友农的幸运;不幸的是,他拜师学艺受那个时代的影响而一波三折。不久,文化大革命爆发,友农的《哺育》在单位遭到批判,又因为诗作中有“咱贫农”,“我们贫农社员”遭到攻击。黄叶村的遭遇更惨,他本来就是“右派”,这时又被戴上“黑画家”的帽子而受到批斗。他俩因此两年多没有见面。

1968年,政治形势稍稍好转,友农去芜湖出差,在二街一家裱画店再次见到黄叶村的画,激动之余,又一次登门拜访黄叶老。1969年春天,友农专程去芜湖拜访黄叶老,并带了一叠黄山写生稿去请他指点。时隔不久,友农邀请黄叶村老师来我家作客,那是我第一次见到黄叶老。记得他画了一幅山水画,还题了款。黄叶老是一位和蔼可亲而性格又非常刚毅的老人,开口说话总是带着笑容,在家里吃饭时总是喊这个喊那个,说:吃菜呀!还喜欢逗乐子,不时哈哈大笑。那时他的生活已十分困苦,用友农的话说,“实际上沦为乞丐,在皖南各地流浪”,但从他脸上看不到愁容,没有什么困苦能击倒他,即使遭到冷落白眼也视若不见,我想,正是因为他寄情于书画之中而心无旁骛。

从此,友农和黄叶村老师的交往不断增多,两人谊兼师友,情同父子,结下了不解之缘。

1976年,南京师范学院美术系杨建候教授以及赵良翰、张正吟等三位画家邀请黄叶老同去黄山写生,路过南陵时逗留一天。县里热情地接待了杨教授等金陵画家,并请杨教授在文化馆讲学,却拒绝安排一道前来的黄叶村老师。杨教授看不过去,一再强调黄老画得比他们强,但却无济于事。当晚,黄老摸黑来到我家,他只简短诉说了事情经过,我们安慰他并着手安排他吃住。饭后,他要了一张六尺宣纸,只见他裁开接成一丈二尺的长卷,闷闷地奋笔挥毫。友农想着老师受到这不公正的对待,痛苦地流着泪为他磨墨牵纸,不一会功夫,黄叶老的一幅《幽谷兰竹图》便诞生了。

黄老来我们家毫不拘谨,谈笑风生,友农与他切磋技艺,经常通宵达旦。

那个时候,黄老叶村生活艰难,友农在南陵师范任美术教师,便请他来学校讲课,每节课两元钱,以此稍稍补贴家用,因此他每年都有一次或数次来我家小住几日。在那个年代,平常老百姓家日子都不好过,多一口人吃饭都有点为难。然而我觉得友农崇拜黄叶村就一定有崇拜的理由,受他的影响,我也略懂画,也能看出画子的好坏。黄老叶村被友农崇拜,我一定不能怠慢他。我家大门对着学校操场,来往过路的很远都看得清楚,一旦看见黄老来了,友农和我都会热情上前迎接。住在我们家时,他也偶尔会裹着笔出门,并对我们说,他要到哪家去画点画子。那时他经常给人画画,画张花鸟人家就会管他一餐饭。然而有一天,不到吃中饭时他就回来了,说对方脸色很不好看,于是我忙着张罗着给他弄饭。

黄叶老经常给南陵师范学生上课,作为教师的友农也受益匪浅。黄老来我们家,或者友农去芜湖拜访他,都不时拿出自己的作品让黄老提意见,黄老每次都一一点评,耐心讲解。记得在一张山水《山村古木》画上,黄老题道:“友农同志携来山水一帧,读后觉得很有石溪之法,希深追之。”在《九华秋色》画上,黄老题到:“中国画要以六法为主,更要注意画派与笔墨和皴法,在色彩上要做到对比,尤其是画山水须经常练习,以及书法达到书画一体,希今后注意之。”

受黄叶老的艺术熏陶,加上自己的刻苦努力,友农的绘画技艺进步很快。黄叶老他对友农的艺术感觉越来越看重,他也经常让友农给他的画子提意见。他把友农当作学生、朋友,甚至儿子。

记得1982年秋天,黄老游览长江三峡归来,在友农的画室作了一张《巍峨的龙门》图。当时在场的有县委宣传部长程志生、文化馆邢见等很多人,画毕上墙,他们看完都不声不响地走了。老人家很失落,拿下画子准备揉掉,友农赶忙阻止,说:不用揉,能改。黄老问:能改?能改!友农告诉他哪里要加墨,哪里色要盖住,把水处亮出来,等等。友农旁观者清,黄老一点就明,只用半天一幅大画就修改完成,并题记:“此景乃一九八二年九月赴川讲学于三峡所见,友农弟参考并纪念,叶村古稀年。”第二天,程志生与邢见又来画室,看了这幅《巍峨的龙门》,赞不绝口,并怀疑地问:这就是昨天那张?黄老非常兴奋地说:是!(按:此画《中国近现代名家画集——黄叶村》列为1985年作。)

有一次,南陵县人大主任徐新义想求黄叶老一幅画,约友农一道去芜湖黄老家。他们到时,黄老家里宾客满座,但黄老说:我儿子回来了,我要和他有事。客人们知趣地离开,黄老关上门,拿出一叠画子,一张张地要友农给他提意见。徐主任感到非常惊讶:这大画家还要小青年帮着提意见?黄老对徐主任说:别看友农年轻,他的艺术修养很深。

南陵有位木工出身的绘画爱好者,叫胡国林,他用好酒好菜招待黄叶村老师,请友农陪同。席间,胡国林提出要拜黄叶村为师,黄老指着友农说:你跟着他学就可以了。

文化大革命结束后,改革开放号角即将吹响,汪友农捕捉到这一讯息,立马投入艺术实践。他夜以继日地创作了一幅《迎春图》,交由县文化馆统一上报省城,准备参加美展,结果石沉大海毫无反响。第二年春风吹起,这幅画春意正浓,友农仍以此为基础,重新创作了一幅《迎春图》,交到县文化馆。但他到省城参观画展时,仍没见到这张画的踪影。他觉得不可思议,根据他前两幅画——《重任在肩》及《稻是队里的》创作经验,这张画踏着时代气息,题材及画面都非常新颖独持,他觉得不可能落选。回县城一询问,工作人员支支吾吾,他才发现这张画压根没有交到省城。友农心如明镜,知道是怎么回事,只能把愤怒和痛苦压在心底。他后来把此事告诉了黄叶村老师,黄老对他说:你能画山水,多画些山水画吧。这句话给了他莫大的鼓舞和安慰!黄叶老当年被誉为“江南一枝竹”,友农有一次曾对他说:您能画山水,也许黄叶老后来的山水画成就也与友农的这句话有关吧。

1979年,黄叶村被吸收为芜湖市文联专业画家,并被聘为安徽省文史馆馆员,社会地位明显提高,他家的日子才渐有好转。1984年,友农在南陵帮黄叶村老师办画展时,不小心将手表丢了,黄叶老知道后给了30元让友农重新买块表,友农不肯要,黄叶老便委托友农的朋友张永清,花30元买了块中山牌手表,硬是戴到友农的手上。

1986年,得知我母亲生病,黄叶老塞了20元钱给友农,说:回去给你岳母看病。拉来拉去友农不收,黄老的小女儿道民说:“友农哥你就收下吧,我们现在日子好过了,我爸有钱了。”从这一点一滴的小事,可见黄叶老是重情之人,也可见他与友农间的真挚友谊。

有一次,我出差去芜湖,正在路上行走时,一辆轿车停在我面前,只见黄老下车向我喊:儿子,你来啦?到家里吃饭,你黄妈妈和妹妹在家,我到一家工会写几幅字就回来,你一定要来哦。在他眼里,我和友农一样,都是他儿子。

1985年4月,我已从南陵调入合肥,在这一年里,友农帮黄叶村在南陵师范又办了一次画展,大家有幸看到黄叶老那么多画子而欢欣鼓舞,黄叶老得到大家的认可也非常地欣慰。

友农是1986年12月被调到合肥师范学校的,之前曾将这一消息告诉过黄叶老,老人家听了非常兴奋,他说:好!这以后我可去合肥给你学生上课了。然而,未等安顿妥帖,我们便于1987年4月接到黄叶老住院的消息。我俩匆忙从合肥赶到芜湖,前往弋矶山医院探望。一见面,黄叶老就说:儿子,你们来啦,差点见不到面啰。我们忙安慰他,让他放宽心。在谈话中,黄叶老说:我想送两张画给安徽省博物馆,又怕他们不要。友农忙说:您要保重身体,我以后会帮您争取在省博物馆办展览,出画册,让大家了解您的艺术。

仅仅过了一月,1987年5月12日,黄老便去世了。

友农没有忘记黄老的重托和他自己许下的诺言。黄叶村逝世一周年之际,友农协助芜湖市有关方面给他在省博物馆举办了遗作展。

办展览,说说轻松,做起来却不易,这个中滋味友农和我最清楚。首先是选画,由我陪同友农去老师家,从五百多幅画中挑出210幅(当时还有一位金先生也同时参加挑选),这批画每张都有黄老的三个女儿共同盖章,作为以后参加活动的备用,统一由其长女黄道玉保管。然后再从这210幅中挑选出一百多幅作为本次参展作品。选画是一件很累的活,但我们不感觉得累,至少心里不累。

画展开幕前,友农怀着一颗对老师的尊敬及对艺术崇拜的赤诚之心,给合肥市书画界的师友挨个送请柬,想请大家观展。少数书画家当时并不了解黄叶村的艺术,说了一些不理解、不友好,甚至瞧不起的话语,令友农十分郁闷,他担心画展不成功,担心黄老的精堪艺术得不到大家的接受和认可。当时女儿田霖安慰他说:“黄爷爷晩年的山水画,别人见得少,展出来,大家准佩服!”

我们首先找到中国美术馆,美术馆办公室主任毛贵昌接待了我们,他说,黄叶村不是全国美协会员,没资格在中国美术馆搞展览,而且展览场地一年前已排满了。这话如当头一瓢冷水,把我们浇了个透心凉。但友农很执拗,不达目的绝不回头。他拿出老师的12幅作品,请求挂在中国美术馆接待室里,届时请研究部的专家鉴定一下。毛贵昌主任同意了,将12张画留下。

出了美术馆,我们三人找到了《中国画》编辑部,见到编辑孙克先生。说明来意后,友农递上季学今老师写给孙克先生的推荐信,并递上老师字画彩照影集。季学今是与我们同住一院的画家。孙克一看照片,拍案叫起来:“又一个姓黄的!” 此前,江西的黄秋园也是通过孙克和《中国画》杂志的宣传而广为人知的。孙克当即给中国美术馆拨打电话,请他们想办法安排展览。他接着对友农说:“我们期刊这一期正介绍陈子庄,下一期就介绍你老师,登十幅作品。”我们兴奋不已,记得当时带了一张黄老的画子要送他,他坚决不收。我们的感激之情真是无以言表。

第三天,中国美术馆通知我们前往洽谈。一见面,毛贵昌主任就说:“研究部专家都看了黄叶村的画,每人都签了名,一致认为功底深厚,12张画,建议馆里收藏其中6张。今年11月底有一位画家出国,展馆空出一档,给你老师用吧。”我们听了,都非常高兴。但在签合同时,被告知需要交展览费人民币1.2万元,这在当时可不是小数。友农犯愁了:去哪里弄钱呢?我当时也没有过多考虑,只觉得不能失去这个机会,当即拍板说:签。回来后,在当时省政协副主席郑家琪的关注下,展览费的问题较快地得到解决,由安徽省政协出资7000元,芜湖市政府出资5000元。

随后,友农便紧锣密鼓地筹办北京画展,直至取得圆满成功,其中的艰辛和困苦,友农体会最深,他所付出的心血和汗水,我三天三夜也写不完。至于2001年编辑出版《黄叶村画选》、2007年编辑出版《中国近现代名家画集——黄叶村》,及2010年在深圳关山月美术馆举办黄叶村画展,他都有很多付出。

友农与黄叶村老师交往二十多年,却用一生忠诚于他的艺术,信守捍卫着他的艺术,他能对得起自己的老师!如今,友农也走了,但愿如儿子欣早所言,他已与老师相见于艺术天国,找到了自己的生命归宿!

韩振清

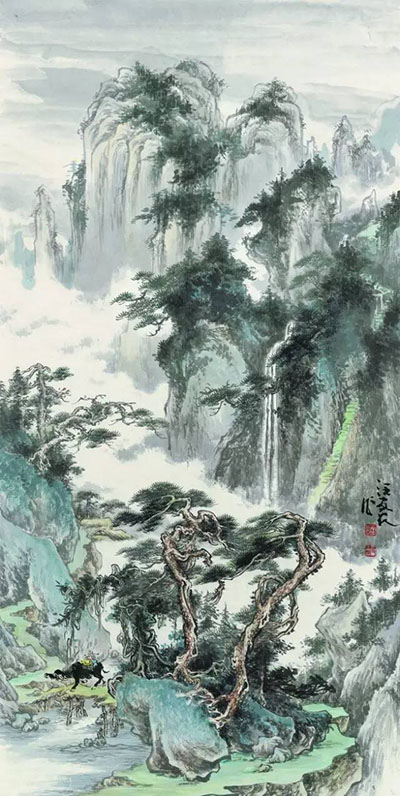

泉水一道带,风出半云尺 汪友农 作品